職場健診を受ける側にも守るべき義務があります。健診結果の解釈でのピットフォールなど簡単に解説しました。

投稿者: 宮田 恵

寒じめほうれん草フェスティバル2025開催

R7/1/19 道の駅北三陸にて開催しました。昨年にひき続きJA新いわて久慈と北三陸道の駅のご協力のもと開催できました。機能性表示登録の時からのお付き合いです。

久慈市長、IA新いわて常務が来賓として来て下さいました。食べ比べのほうれん草は県内5か所を準備。単に「甘い」だけでなく、寒じめ栽培技術がもたらす味の奥深さを説明したうえで参加者に投票してもらいました。

今回のN0.1は普代村の中村さん。若い農家さんたちが今後もこころ穏やかに生産を続けられるよう、微力ながら応援していきたいと思っています。

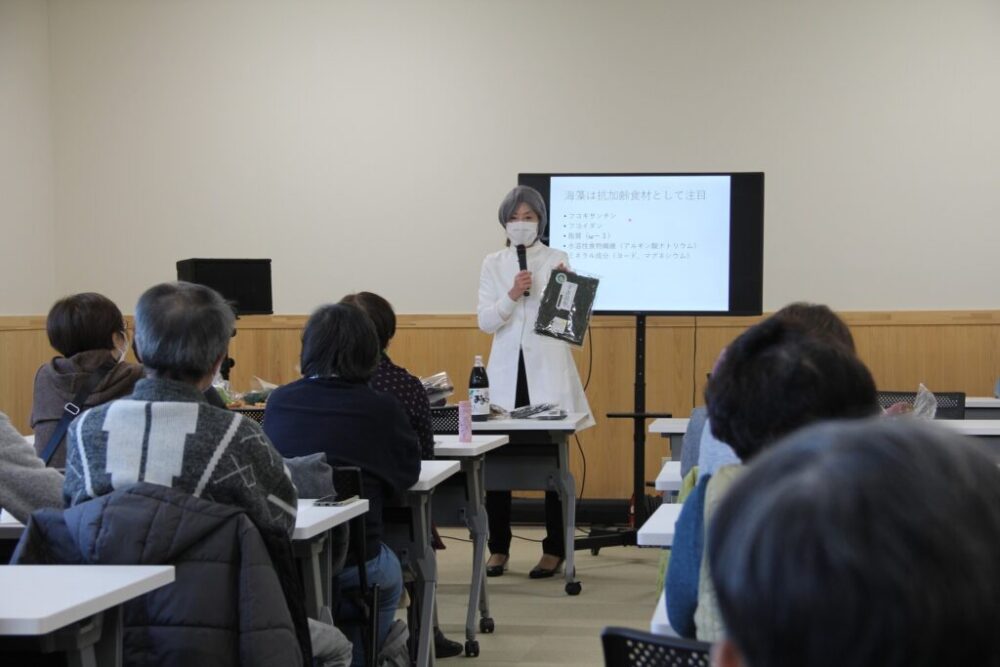

午後からは「人生100年時代の食育:北三陸の食材のすばらしさ」をわたくし、大門ミチが講義しました。野菜だけでなく、海藻、キノコ、短角牛(赤肉)、山葡萄など、機能性成分の解説を加えると、この地域のすばらしさを表現することになります。減塩だけでない健康寿命の延伸は、日々のエラーの蓄積を防ぐこと。その視点から食の大切さを解説いたしました。私「大門ミチ」は老眼でも関節痛で切れなくなっても、こうした医療機関を超えた活動を継続していきたいと思っています。

野菜ソムリエコミュニティいわて代表を務める理由

昨年度から野菜ソムリエコミュニティいわての代表を務めています。意外に思われますが、理由は

1.健康長寿と言われながら、食環境はまったく改善していない。むしろ健康食品のマーケットは大きくなる一方。2.気象異常や、生産者の激減が深刻なのに、行政も関連団体も政策を変える気配なく、具体的なアクションが見えてこない。3.若年層も労働者も、健康状態が悪くなる一方である。食育や労働衛生の推進が日本の未来を明るくするはずであるが、表面的な取り組みがほとんどで、その世代の食環境にかなり問題がある。4.課題解決には領域を超えた横の連携が必須であるが、担当者が余計な仕事をしようとしない。

食育県民推進大会でのブース出展

岩手県の食の匠の制度だが、認定の食の匠さんがお亡くなりになると伝統食の継承が難しくなる。レシピを見ただけでは再現が難しい料理を、じきじきに指導を受ける機会を設けている。

「いまあるものを工夫して美味しく料理し、周囲の方々と生きていく」どんな時代も普遍的なことである。ネット掲載のレシピも、医療における食事指導も、給食も、買えば手に入る食材という前提である。そんな時代はいつまで続くのか?伝統食には限られた食材で生き延びてきた先人の知恵が沢山ある。

寒じめほうれん草の機能性表示登録でもお手伝いしたが、生産者は年々減少。毎年「寒じめほうれん草フェスティバル」というイベントを開催して、価値をPRし生産者へ敬意を表している。

全国の野菜ソムリエとつながる、活動する、振動する。机の前に座っているだけでは無力、とにかく活動するだけです。