2月3日は秋田県H26年度食育研修会・地産地消交流会で講演させていただきました。

演者の地産地消デリカテッセン紅玉の高橋様、学校給食日本一の五城目第一中学校の管理栄養士の方と記念撮影。

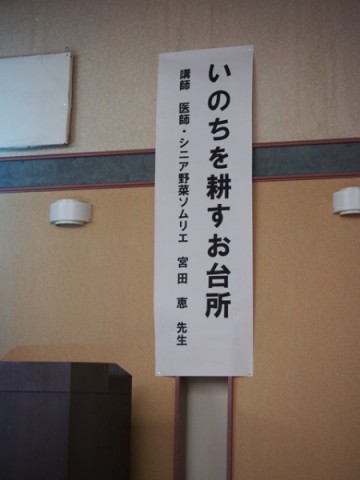

私のタイトルは「いのちの傍らに花・野菜」。生産して食べ生きていく事を、私の視点からお話しさせていただきました。今回は研修会でもあるので、野菜・果物の味・風味と健康への寄与について詳しくお話しさせて頂きました。

会終了後、ご高齢のご婦人おふたりが、とっても良かったです、気持ちに到達しました。とお声掛けいただきました。

今回は県庁からの依頼でしたので(部長さんのお名前2人からの依頼状)、はじけること無く1時間。秋田の未来に何か響くといいなぁ。

1月31日は紫波町学校保健大会で講演させていただきました。

岩手で生まれ育ち、とても良い教育をうけさせてもらいました感謝の気持ちをこめて、日本のこれからのあり方を食の視点から進言いたしました。後にいただいたアンケートのお言葉の数々、大変有り難く、深く心に留めて明日からもがんばります。

8年前、マスターソムリエの方から、「そのままでいいのに・・」とアドバイスいただいたことがあります。だからそのままに本音で、なぜなら「タブー」の中にも物事の真髄があるから、だからこそ、そこに「まごころ」を込めて、お仕事に反映させていきたいと思っております。

守れ!生物多様性と味わう力

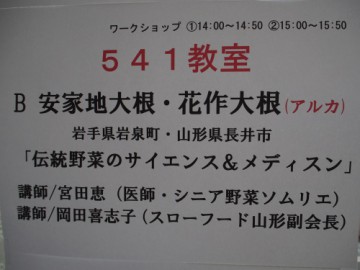

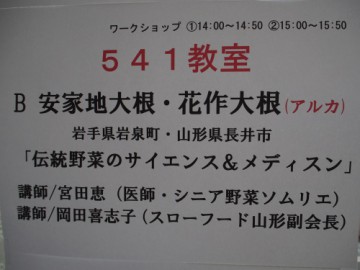

と題して1月24日土曜日、学習院女子大学にて開催されました。

基調講演は味わい教育(品川明先生)、生物多様性(川手先生)

講演は「生物多様性農業の中での野菜作り」長崎の岩崎政利さん

WSの一つとしてアルカ大根と在来種のほうれん草を山形SF副会長岡田先生と担当しました。

大根もほうれん草も品種や旬も画一化され個性のないものに。岩手県の安家時大根、山形県の花作り大根、ほうれん草は山形の赤根ほうれん草、比較のために寒じめほうれん草を紹介(講義・試食)しました。

鉄人料理人・伊藤シェフから南部鉄器を借用。これでグリルすると大根の味がまろやかになります。参加者に、おろし・生・グリル、それぞれ味わってもらいました。

![content[5]](http://doctor-ls.com/dls/wp-content/uploads/2015/02/content5.jpg)

サプライズは秋田県の松館しぼり大根。若者が悶える姿に、うふふっ。

分科会では川手先生をコーディネーターに医農連携のお話を少しさせていただきました。

会場ではArkの野菜や商品が販売

終了後の懇親会、個性あふれる生き方の素晴らしい方々と。色々励まされます。

長崎の岩崎さんの野菜は、それはそれは素直な味。畑が見たくなりました。

領域が異なる私を明るく受け入れてくださる皆さんに心から感謝です。

寒じめ栽培を施した寒じめほうれん草は美味しく、栄養性・機能性も優れている、という事実はすでに東北農研機構での研究や調査で明らかになっていました。

しかし、品種改良でカタチだけ縮んだほうれん草が関東圏エリアで量産されており、寒じめほうれん草は価格競争でとても不利です。

寒じめ栽培により栄養価・機能性が向上するので、それだけで価値があります。積雪地帯での栽培は管理するほうもかなりの労力が必要で、価格に反映されないため栽培農家さんも少なくなってきました。

良い野菜を栽培して欲しい。価値を創造するためのイベントです。

6種類の寒じめ栽培ほうれん草、県外の縮みほうれん草2種、これらをブラインドで食べ比べて一番美味しいを投票していただきました。

参加者はシェフや野菜ソムリエさん、農家さん、流通の方、それぞれ違いのわかる人たちです。一般の参加者でも昨年の寒じめほうれん草勉強会に参加してくださった方も多く、審査員としては申し分ありません。

結果は岩手県八幡平市の農家さんがNo.1でした。数日後圃場を訪ねました。

ハウス周囲の除雪が何より大変。この寒さがあってこその栽培技術なのです。

毎日ほうれん草を食べるとして、価格は同じでも栄養価・機能性が半分だったら・・・健康への影響も違った結果となるでしょう。

寒じめ栽培ほうれん草は岩手県の自慢できる健康食材の一つです。

![content[5]](http://doctor-ls.com/dls/wp-content/uploads/2015/02/content5.jpg)