新年あけましておめでとうございます。今年もご指導よろしくお願いいたします。

活動を共にしてくださる方々に恵まれてきました。

最近の傾向は医師で共通の方向性を持つ方々とやっと巡りあえてきたことです。医療費の使い方が日本の方向性をあやうくしているのです。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/database/zenpan/dl/nenrei22.pdf

統合医療を勉強し始めていますが、代替医療の寄せ集めでは決してなく、それぞれの治療法の良しあしを評価しながら、患者さんあるいは国民の方々にベストの治療法を医師の目の届く範囲で提供するというものです。

目が届かないところで国民の方々は時として命までおびやかされる状況になります。その領域に数兆円のお金が流れています。国民も自覚していただきたいですね。

そして医療人が真摯に思っているのは保険診療の医療だけでは、患者さまの治癒や真の健康に到達できない、ということです。診療規則やマニュアルに則った医療を行わなければ、患者さんに何かあればすべてが規則にのっとらない医師の責任となります。しかも混合診療が認められていないので、一生懸命診療して「治癒」に導く医療機関は経営が立ちいかなくなります。

その矛盾のなかで、優秀といわれている医師の方々は黙々と診療を続けています。ある意味強靭な精神力です。しかし能力の無駄遣いだと思うのです。

ブログを書きながら、今年の目標を整理しました。今年からということではなく、目標として掲げてきたことでもありますが再掲します。

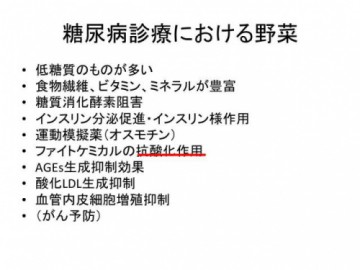

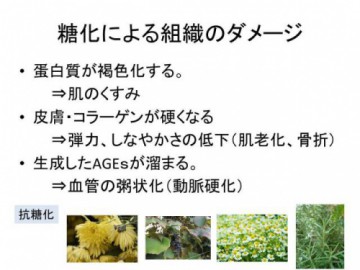

1.医療に野菜を応用していくこと。食事療法に必須の野菜、野菜がなぜ必須なのかを具体的に提示していくこと、その野菜が単に「野菜」とひとくくりにされないよう、それぞれの野菜に科学的な意味合いを持たせ、解りやすく説明していくこと。

2.良い野菜をこつこつ毎日食べる事を治療として継続することを支えるため、必要な食文化や食の流通の仕組みを、他の領域の方々と構築していくこと、すなわち経済的な流れを作る事。

3.農業と日本の伝統的食文化(遺産)は切り離せません。日本文化で世界に経済の活路を見出すことは子供たちに残しうる最高の財産であり、そして平和維持のために必須です。伝統野菜は日本食文化そのもの、次世代に残せるように活動を継続します。

4.高齢化社会、農業を生業とする方々の幸福度は高いと考えています。自立する高齢者の健康をささえます。

5.以上の項目は、県立病院内科非常勤、家族の医院(みやた整形外科医院)、みやぎ食育アドバイザーの仕事を通じて、そして講演や執筆活動を継続しながら、生活者目線で発する言葉を選んでいきたいと思います。

さて今日は大雪でしたが、映画館で「レ・ミゼラブル」を鑑賞しました。ミュージカル仕立て、感情に訴えるものは計算された映像より歌に込める抒情は大きいのでした。正義は方向性を間違えると人を傷つける。そして多くの人を巻き込むと平和がそこなわれる。

そのあたりのバランス感覚は女性の方が持ち得ているでしょうし、これからの日本人女性が頑張らないと、子どもたちが間違った正義をふりかざしてしまいます。

さてこのミュージカル、コゼットが幼少期過ごした宿の女の子と共通の男性を好きになるという展開。学生革命家の男性はコゼットにぞっこんになるし、映画だからもちろんコゼット結ばれる。しかもジャン・バルジャンの命をかけて。意地悪な両親に育てられ、本来なら悪役の立ち位置なれど、その片思いで不器用に気持ちを伝えられないままに、戦い(革命からはほど遠い)の銃弾を好きな人をかばうがために自分がうけた。その一連の音楽や映像は切ないですよ。コゼットと学生革命家の幼稚な恋愛描写にエッジをつける、かなり重要な役回りでした。

革命のリーダーが「結果はどうであれ、今日この日に、こういう事が起きたという事実が後世に残る」、そして全員のコーラスのフレーズ「武器を鍬にかえて」、今、時をこえ世界に。

今年もよろしくお願いいたします。